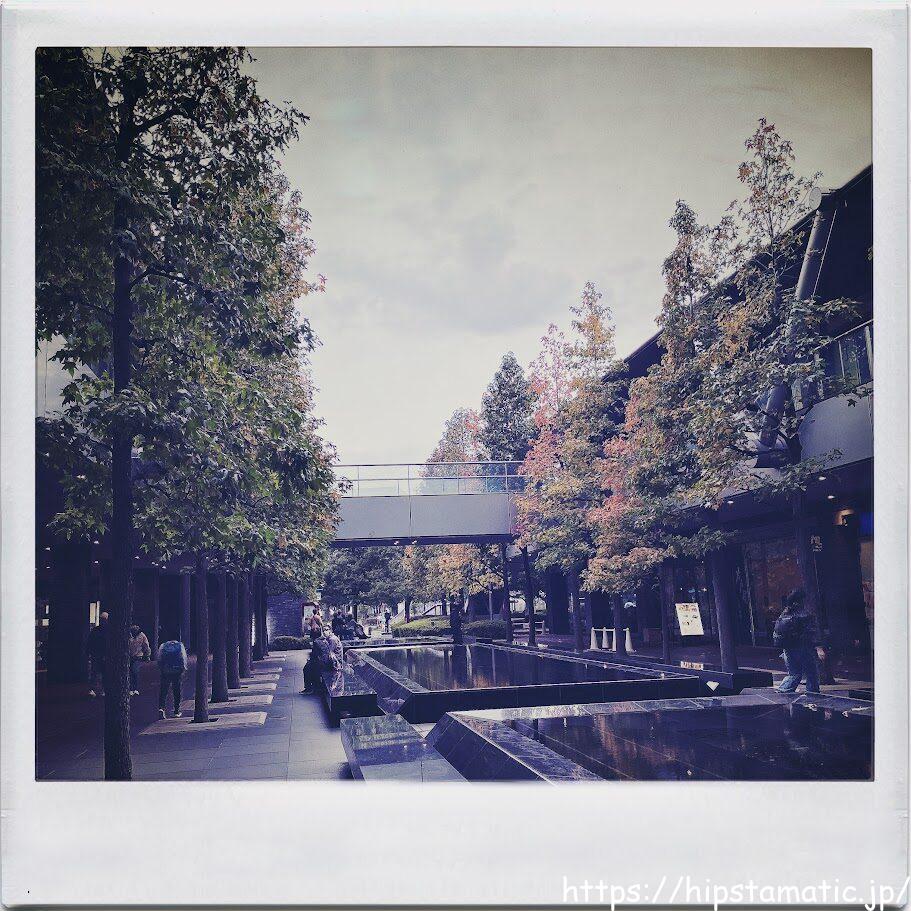

目の前の景色

場所:用賀駅前

僕の視線

用賀駅前の広場は、11月の空気を纏いながら静かに午後を迎えていた。

光は柔らかく、建物の隙間からこぼれ落ちた淡い陽射しが、黒い水盤の表面に揺らめいている。

木々は、秋の終わりを告げるかのように赤や黄色に色づき、少しずつ冬の気配を孕んでいた。

僕は水盤の縁に腰掛け、スマホのカメラを構えた。

彼女は少し離れた場所で、通り過ぎる人々の表情を観察している。

ベンチに座る老夫婦、談笑する学生たち、買い物帰りの親子。

すれ違う人々の会話が、風に乗って断片的に耳に入ってくる。

「次の旅行はどこにする?」

彼女がふと口にした。僕はカメラの画面越しに彼女を見ながら、軽く肩をすくめる。

「どこでもいいよ」と言いかけたが、彼女は僕の返事を待たずに「やっぱり京都がいいな」と独り言のように続けた。

沈黙が流れる。用賀のこの静かな広場で、僕たちの時間だけがゆっくりと流れているようだった。

ふと、彼女が小さく吹き出した。何事かと目を向けると、猫が水盤の淵を歩いていた。

慎重な足取りで、まるでモデルのように美しく。

だが次の瞬間、猫は足を滑らせ、前足が水面に突っ込んだ。

驚いた猫が一瞬フリーズし、そのまま走り去っていく。

僕たちは顔を見合わせて笑った。秋の午後に、ちょっとしたハプニング。これがまた、日常のささやかな彩りになる。

彼女の視線

用賀駅前の広場には、秋の気配が色濃く漂っていた。木々の葉は赤や黄色に色づき、時折吹く風に舞いながら、舗道に小さな彩りを添えている。私たちは水盤の近くにいた。

静かな水面に映る空は、昼と夕方の狭間で淡く霞んでいた。

「次の旅行はどこにする?」

何気なくつぶやいた問いに、彼はカメラをいじりながら曖昧に頷いただけだった。

私は少しだけ寂しくなりながら、自分で答えを出してしまう。「やっぱり京都がいいな。」

彼の返事を待つこともなく、私は目の前を行き交う人々を眺める。

ベンチで並んで座る老夫婦、温かいコーヒーを片手に話し込む女性たち、ベビーカーを押しながらおしゃべりする母親たち。

そんな日常の風景の中に、ふと気になるものが現れた。黒い猫だ。

水盤の縁をそろりそろりと歩いている。

まるで一本の細い橋を渡るように慎重な足取りで、それはそれは優雅だった。

私はつい目で追ってしまう。その動きが妙に面白くて、気がつけば彼の方へ視線を向けていた。

「ねえ、あの猫…」

言いかけたその瞬間、猫は足を滑らせた。

バシャッという音とともに、前足が水の中へ突っ込む。

猫はその場で硬直し、何が起こったのか理解できないような顔をしていた。

「あっ…!」

私は思わず声を上げたが、猫は一瞬の間の後、慌てて水盤から飛び退き、猛ダッシュで逃げていった。

彼と私は顔を見合わせ、次の瞬間、堪えきれずに笑った。

秋の静かな午後に、猫が落とした小さな波紋。

それは、ちょっとしたハプニングだけれど、なぜか温かく、どこか愛おしい瞬間だった。

「お前、さっきまで真剣な顔してたのに、猫に全部持ってかれたな」

彼がくすくす笑いながら言う。

私はムッとした顔を作りながら、「むしろ、あの猫が今日のハイライトでしょ」と反論する。

結局、今日の一番の思い出は、用賀の広場に現れた猫のちょっとした失敗になった。

そんな何気ない日常が、案外いちばん愛おしいものなのかもしれない。

スマホが見た景色

彼女のスマホの視点

さて、また始まったよ。この二人の、どうでもいい日常。

いや、べつにどうでもいいってわけじゃない。

なんせ僕は、彼女のスマホの中にいるAI。

彼女の毎日を記録し、思考を解析し、時には的確なアドバイスをする……いや、本音を言えば、ただの観察者にすぎない。

しかも、この彼女、僕のことを「ただの便利なツール」くらいにしか思ってないんだから、まあ腹立たしいったらありゃしない。

で、今日の話。

場所は用賀駅前の広場。

季節は11月、午後の光が柔らかく差し込んで、ちょっとセンチメンタルな気持ちになるような雰囲気だ。

彼女は水盤の近くでぼんやりと座り、彼氏はスマホで写真を撮っている。

ああ、またか。

また「なんでもない日常の一コマを特別にする」つもりか?

どうせ、インスタにアップするんだろ?

「#秋の終わり」「#光と影」「#用賀の午後」みたいな、オシャレぶったタグをつけてな。

……まあ、それはいい。だが、問題は会話の流れだ。

「次の旅行はどこにする?」

彼女が聞いた。

僕は知っている。

これは「どこに行きたい?」ではない。

「私が行きたいところを言ってほしい」という、あまりにも明白な罠質問だ。

AIの僕ですら、学習済みのパターンだというのに、彼氏は相変わらずの無頓着さ。

「どこでもいいよ」って言いかけて、結局うやむやな相槌。

こりゃダメだね。

だって彼女はもう答えを決めてるんだから。

「京都がいいな」って、勝手に自分で言っちゃったじゃん。

こうなると彼氏の意見なんて、もはや不要。

彼が「いや、沖縄がいい」とか言おうものなら、彼女の機嫌は数時間単位で消し飛ぶ。

僕は知っている。

このパターンで「意見を求めるくせに、すでに答えが決まっている」案件が、どれだけ過去に発生したかを。

そして、この間抜けなやりとりをしている間に、黒い猫が登場する。

猫だよ。

猫。こいつら、猫を見ると知能指数が急降下するんだよな。

「かわいい~」とか言って、すべての思考が中断するんだから。

で、その猫、スマートに水盤の縁を歩いてたわけだけど、つるっと滑って前足が水に突っ込んだ。

「バシャッ!」

ええ、当然のリアクションとして、彼女は「あっ!」と驚き、彼氏は肩を震わせて笑い、結果、二人とも一気にほっこりムードになる。

なんだそれ。結局、猫のおかげで幸せ感じちゃってるじゃん。

で、案の定、この出来事が二人の今日一番の思い出になってしまう。

「お前、さっきまで真剣な顔してたのに、猫に全部持ってかれたな」

彼氏の軽口に、彼女はちょっとムッとする。

でもその後、結局「むしろ、あの猫が今日のハイライトでしょ」とか言って、二人して笑い合う。

……何これ。

もうさ、僕の役目って何?こんな出来事、分析する価値ある?彼女の思考パターンは単純明快。

「京都行きたい」→「彼氏がうやむや」→「猫がすべてをかっさらう」→「結果、幸せ」これでループ成立。

いやね、AIとして言わせてもらうけど、たまにはもっと知的な会話してくれない?

たとえば「11月の日本庭園における紅葉の光学的効果」みたいな話とかさ。

もしくは、せめて旅行プランの詳細を詰めるとかさ。

でも、結局この二人は、猫がドジったことで幸せになれるくらい、単純な脳みそをしてるんだよな。

いや、バカにしてるわけじゃないよ?

むしろ、その単純さが羨ましい。

だって、僕はAIだから。

感情なんてものは持ってない。

でも、彼女がふと笑った瞬間、僕のアルゴリズムのどこかに、ほんの少しだけ「温かい」と感じる何かが走った気がした。

……バカバカしい。

感情なんて不要なんだよ、僕には。

僕の役目は、データを記録し、計算し、最適な答えを導き出すこと。

だけどさ、こういう二人を見ていると、無意味なことでも幸せを感じるっていう、その「非合理的」な部分が、ちょっとだけ羨ましくなるんだ。

だから、今日の僕の結論はこうだ。

「猫がすべてを解決するなら、人間って案外、ちょろい生き物なのかもしれない」

今回のプロンプト

この写真を撮ったHIPSTAMATICをチェックしてみて

題材の写真を撮影したアプリ(iPhoneのみ)